テレビュー社の新型アイピースをフィールドテストする___Stephen James O'Meara、Astronomy (May 2008)

|

天の窓

そり座の球状星団M4(5.6等)からはじめる。M4を導入するため、NP-127で30倍、実視界2.2度を実現するパンオプティック22mmを使う。

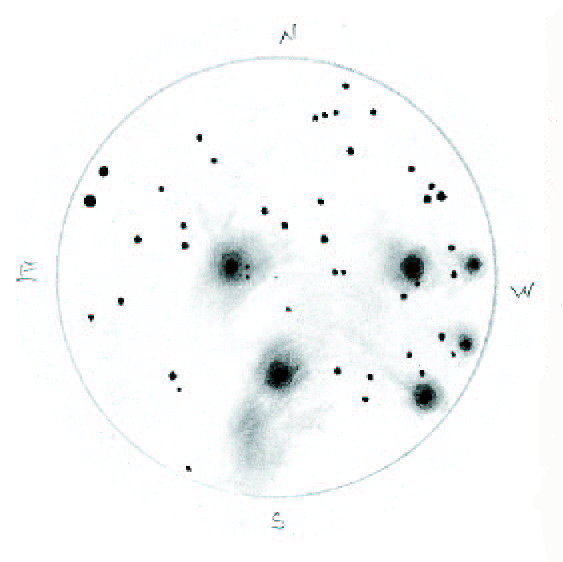

パンオプティック22mmでみるM4は、やわらかく丸く広がっている。あかるいが、ぼんやりとした星団の「傷あと」が北から南に走る。視野東端にはオレンジ色のアンターレスが鎮座、北西の等距離にはシグマScorpiiが輝く。 すべての対象が乳白色の星の光を背景に輝き、ところどころ淡い星雲の筋がこするようにみえている。まるで芸術家の筆からかもし出されたかのようである。

アイピースをイーソスに取り替えてみると、にわかにとまどう。視野全域はまったく同じ1.9度なのだが、M4をおよそ倍の倍率でみていることになる。同じ球状星団がこんどは、くっきりとした暗いレーンで囲まれたあざやかな恒星からなる月の大きさになる。中央のあわい「傷あと」は、球状に輝くあわい恒星を背景に、シャープに結像した10~12等の恒星になってみえてくる。

パンオプティック22mmでは容易に認識できなかった外側を取り巻く光輪の姿も、球状星団M4の中心まわりに、一連の星の光が長く平行に密生し、太い放物線が形成されているのが判る。暗い背景により、M4だけでなくNGC6144の明るさも助長され、星の光で照らされる不規則な終端と、わずかに凝縮されたコアのあるはっきりとした球状星団に変わる。

広視界で拡大された対象の「WOW」係数は、「あわく不明瞭な対象」を観測したいアマチュアならだれもが高く評価する。さらに、イーソスは、とりわけ幅が10′を下回るディープスカイ対象を見つけ出して確認するときも時間の節約になる。 たとえば、白鳥座にある幅27″のまばたき星雲(NGC6826)など。22mmのアイピース(30倍)なら、実際、星の光にしかみえないが、イーソスを装着し倍率を上げることにより、小さく広がるディスクのような星雲であることが判ってくる。 従来のアイピースなら視野外にある対象も、イーソスなら有効視野内に飛び込んできて、比較対照できるメリットを感じる観測者も数多く出てくるだろう。また、コメットハンターにしても、より広い領域を高い倍率でカバーできるため、淡い彗星をとらえるチャンスが高くなる。

2007年、11、12月、COMET 17P/HOLMES(ホームズ彗星)は、満月の大きさを超えて現れる。著者所有のパンオプティック22mmでみた同彗星もわるくないが、彗星の内部構造をさぐるにはアイピースを変えなければならない。イーソスを使うと、彗星の幅は2.5倍に広がり、その詳細もよく判る。 2007年、11、12月、COMET 17P/HOLMES(ホームズ彗星)は、満月の大きさを超えて現れる。著者所有のパンオプティック22mmでみた同彗星もわるくないが、彗星の内部構造をさぐるにはアイピースを変えなければならない。イーソスを使うと、彗星の幅は2.5倍に広がり、その詳細もよく判る。

|

(株)ジズコ

東京都渋谷区恵比寿4-4-2 クレスト恵比寿1101

〒150-0013 Tel 03-5789-2631 Fax 03-5789-2632

e-mail sales@tvj.co.jp

このサイトに対するご意見ご感想をお待ちしています